EXPERIMENTO 1

Viva Bollywood

Duração total: 20 minutos

Elementos: 3 pessoas devem se colocar ao lado esquerdo da Sala onde devem dançar aquilo que mais lhe interessa no momento, pode Ser uma pesquisa em andamento, uma qualidade ou mesmo uma coreografia. Sempre que vc achar que o que vc esta dançando for cliche, vc deve se encaminhar para a saida de emergência ( lado esquerdo) e repetir esse movimento ate que ele deixe de Ser cliche E vc possa voltar para o outro lado. Voce Nao pode ficar o tempo todo na saida, e deve passar por Ela ao menos uma vez.

TRILHA: o que houver de cliche no Itunes.

“A primeira dessas ideias é o conceito de antagonismo. Laclau e Mouffe afirmam que uma sociedade democrática em pleno funcionamento não é aquela em que todo o antagonismo desaparece mas aquela em que novas fronteiras políticas são constantemente traçadas e colocadas em debate – em outras palavras, uma sociedade democrática é aquela em que as relações de conflito são sustentadas e não apagadas. Sem antagonismo existe apenas um consenso imposto por uma ordem autoritária – uma total supressão do debate e da discussão, que é desfavorável à democracia. É importante enfatizar em seguida que a ideia de antagonismo não é compreendida por Laclau e Mouffe como sendo uma aceitação pessimista de um beco sem saída político; antagonismo não sinaliza “a expulsão da utopia do campo do político”. Pelo contrário, eles sustentam que sem o conceito de utopia não há possibilidade de um imaginário radical. A tarefa é equilibrar a tensão entre o imaginário ideal e o gerenciamento pragmático de uma positividade social sem cair no totalitarismo.”

(Claire Bishop

*Originalmente publicado na revista October n. 110 (2004). Versão em inglês disponível no website da Tatuí.

Antagonismo e Estética Relacional

Escrito por Claire Bishop, crítica de arte, pesquisadora e professora.)

O que é preciso explodir? Eu realmente luto contra algo? Algo pessoal ou algo por um interesse comum? E se é de interesse comum, ele perde a força do antagonismo quando toma forma?

Qual o meu próposito na cena? Interferir de que maneira nas pessoas? Em quais pessoas?

Qual o limite entre crítica e provocação? Como a crítica se diferencia de um simples constatação e reprodução de determinada estética? Como colocar isso em prática, na obra? Como isso pode ser a obra?

Onde se encontra a dança, hoje, no universo da ARTE contemporânea?

Suspending Frictions:

A Conversation with Cornelia Parker

by Ina Cole

When Cold Dark Matter: An Exploded View (1991) erupted onto the art scene, it defined Cornelia Parker as an artist remarkable for her uncompromising ideas. Using British Army personnel to blow up a garden shed, she then suspended the scorched remains to create an explosion held in mid-air, immortalized in all its fractured drama. Parker consistently taps into the collective unconscious, using recycled materials to great effect in large-scale works such as Subconscious of a Monument, Heart of Darkness, Mass and Anti-Mass, and the intricate Bullet Drawings. Her works grapple with the world’s problems in the most unexpected ways, as reflected in experiments with video, particularly Chomskian Abstract, recently shown at the Sydney Biennale. Parker’s remit has no boundaries, whether in terms of materials or subject matter. She is driven by an innate curiosity, and her work, though always visually captivating, reveals a dark undercurrent that questions humanity’s increasingly perilous relationship with the planet.

Ina Cole: Your materials go through a dramatic process of transformation, being exploded, burnt, crushed, or submerged in the development of a work. How do you decide to what extremes a material can be manipulated—is the process experimental or intuitive?

Cornelia Parker: It’s a combination, but the choice of process is often conceptual, with the object as the starting point. I first started making wire drawings from melted-down objects because the process of making wire is called “drawing.” The first one, made about 12 years ago, involved gold wedding rings, which I used to measure The Circumference of a Living Room—a title that came to me halfway through the process. In the recent Bullet Drawings, bullets were melted down and drawn into wire, so they somehow became a trajectory of themselves. A bullet’s worth of lead wire was trapped between two sheets of glass and framed, where it looked like a pencil drawing. Perhaps the way that the piece of wire is fashioned is the intuitive part.

I like pushing materials that have symbolic meaning in society, stretching them to see how far they can go. Metals can stretch; they have adaptability, precious metals particularly. I’ve had the longest relationship with silver; one of my first pieces, made 20 years ago, was Thirty Pieces of Silver, silver-plated objects that I’d run over with a steamroller. I then stopped squashing for many years but started again in 2001, with a flattened brass band for the Victoria & Albert Museum. I subject materials to many different processes, and some re-emerge, even though they may remain dormant for many years.

IC: Does the subject of the work dictate the material you’re likely to use?

CP: Sometimes I get drawn to an object and extrapolate an idea out of it, or I might find something fully formed that I don’t want to alter at all, like Twenty Years of Tarnish, a pair of tarnished silver goblets. They were wedding presents to a friend who then divorced. She hadn’t polished them since her marriage, 20 years before. They’re still accruing tarnish, and that’s what I’m exhibiting. I’m pointing to their combustion caused by neglect. That led to another idea—collecting tarnish off famous people’s silverware, which ended up on handkerchiefs, like small Turin shrouds. The act of polishing became the sculptural process, the bit of friction.

IC: You’ve previously said that your work harnesses all the friction that exists in the world.

CP: Friction has been going on in sculpture for centuries, ever since somebody first picked up a stone to knock another stone. My activity has been about that friction, which happens naturally and unnaturally in the world. I’ve had a long relationship with metals that have a history, and were formed by others, such as silver spoons, wedding rings, or bullets.

Ouve-se um assovio distante, até ocorrer a explosão em cores. O céu escuro fica estampado com riscos azuis, faíscas vermelhas, estrelinhas de ouro e chuva de prata. Surpreendem, então, luzes brancas como as de um raio e sons que imitam trovões. Esse espetáculo poderia perfeitamente ter acontecido no aniversário de uma cidade, em uma final de Copa do Mundo, em uma festa junina ou na entrada do Ano-Novo. Pois, afinal, os fogos de artifício são velhos convidados nas grandes celebrações, desde que os chineses, inventores da pólvora, começaram a utilizar tiros coloridos de morteiros, há cerca de 1 000 anos, para anunciar a vitória nas guerras. Mas só recentemente os cientistas começaram a desvendar o esplendor dessa antiga forma de comemorar, graças aos avanços da chamada pirotecnia do grego, a arte de empregar o fogo.

O interesse dos pesquisadores não é gratuito. Na verdade, os princípios dos fogos de artifício valem para desenvolver desde sinalizadores de emergências mais eficientes até propulsores para os modernos ônibus espaciais. Tudo, em suma, é uma questão de controlar o processo da combustão, porque há maneiras e maneiras de uma substância queimar. Para que os fogos produzam esse, e não aquele, efeito visual é necessário obter uma temperatura determinada da chama e calcular a dosagem exata de gás.liberado durante a combustão. Para isso, os fogueteiros não devem errar na proporção dos componentes químicos. Quando um ingrediente entra de mais ou de menos, um leque de faíscas esverdeadas, por exemplo, pode se transformar em um borrão cor de laranja. As receitas de fogos de artifício são cheias de truques. E, para complicar, as fórmulas são mantidas em segredo, passadas de geração em geração, por famílias de tradicionais fogueteiros. O que facilita o sigilo, comum no mundo inteiro, é o fato de a indústria pirotécnica ser artesanal. Pois é impossível usar máquinas quando se trabalha com pólvora negra, a milenar invenção da China, que explode quando há atrito ou faísca. Em 1242, o monge inglês Roger Bacon (1220-1292) desvendou a fórmula do explosivo oriental, mas preferiu escrevê-la em código, por considerá-lo perigoso.

Na época, um destino idêntico foi dado às receitas de fogos, encarados como obra de feiticeiros. De qualquer modo, Bacon deve ter anotado, com símbolos estranhos, que para obter 100 gramas de pólvora são necessários 75 gramas de salitre, 15 gramas de carvão e 10 gramas de enxofre. Os fabricantes de fogos ainda acrescentam na mistura goma-laca ou breu, que servem como um ligante, envolvendo as partículas daqueles três componentes. Se isso não é feito, ao rasparem entre si, os grãos de pólvora podem disparar a combustão. A ignição ocorre quando a energia de alguma fonte combustível, fricção, impacto ou até raios laser quebra as ligações químicas de uma mistura pirotécnica como a pólvora. Assim, formam-se novas ligações entre os átomos, criando substâncias mais estáveis, isto é, com menos energia; nessa transformação, a energia liberada ativará a camada seguinte do grão de pólvora e assim por diante, até não existir mais material para queimar. A pólvora é ideal para a pirotecnia porque incendeia dispensando o oxigênio do ar. Esse gás essencial à combustão já está contido no salitre de sua composição. Portanto, é natural que quanto mais pólvora contenha, mais tempo dure e mais forte seja a combustão dos fogos de artifício.

Quando a famosa cascata de fogos do Hotel Méridien, no Rio de Janeiro, aconteceu pela primeira vez, no réveillon de 1977, as faíscas mal cobriam dez dos quarenta andares do edifício. "Ano após ano, a cascata crescia, porque desenvolvíamos novas fórmulas de bombas com mais pólvora", observa o francês Jean-Claude Niger, diretor técnico do Méridien. "No ano passado, conseguimos a proeza: a cascata desceu todos os 120 metros do prédio, chegando até o chão." O segredo desse espetáculo está na troca de elétrons entre os átomos de oxigênio e os átomos dos chamados combustíveis, que no caso da pólvora são o carvão e o enxofre. "Em toda reação com oxigênio existe essa troca, na qual a energia dos reagentes pode ser liberada de várias maneiras: como luz, como calor, como som", conta a química Rita Tereza dos Santos, da Universidade de São Paulo. O final pomposo da festa de Ano- Novo carioca, por exemplo, costuma apresentar o que os pirotécnicos chamam mistura de luz e som. Os químicos traduziriam isso para mistura de alumínio e pólvora branca: o metal, aquecido, libera luz; a pólvora branca (uma combinação de clorato de potássio, enxofre e alumínio) descarrega energia como ondas acústicas. É por isso que esse mesmo ingrediente entra nos rojões, que os torcedores de futebol soltam quando seu time marca um gol. A pólvora negra gera apenas calor.

Uma chama pirotécnica pode chegar a 3 600 graus Celsius. Para se ter uma idéia, segundo Rita, a temperatura da chama de um fogão doméstico costuma alcançar 800 graus Celsius. "Se o calor não se dispersa, porque está confinado em uma bomba, cria-se uma enorme pressão, que culmina separando todas as partículas, no fenômeno da explosão", descreve a química. Por isso, a primeira função da pólvora nos fogos de artifício é a propulsão, isto é, lançar a carga da bomba a 200 ou 300 metros do chão. O segundo papel da pólvora é fornecer calor para acender as chamadas baladas, pedaços de uma massa feita com produtos químicos, responsáveis pelo colorido dos fogos. Usa-se o estrôncio para se obter o vermelho e o cobre para se ter o azul; assim como um pintor misturaria na paleta as duas cores para conseguir o roxo, os pirotécnicos combinam estrôncio e cobre para fazer fogos de luz violeta.

Muitas vezes, os fogos começam de uma cor e terminam de outra, porque as baladas têm duas camadas de misturas diferentes. "Com uma família pequena de elementos químicos, recriamos as cores do arco-íris", comenta o empresário Valter Jeremias, da Caramuru, a indústria pioneira na fabricação de fogos no Brasil, fundada há 65 anos. A fábrica se espalha por uma colina, no município de Santa Branca, 88 quilômetros a leste de São Paulo. Ali, trabalham cerca de noventa funcionários, em minúsculas casinhas distantes entre si, onde ficam, no máximo, três pessoas de cada vez. O motivo disso pode ser chocante: trata-se de uma precaução, adotada no mundo inteiro, para evitar que morram muitas pessoas em eventuais explosões. Acidentes de maior ou menor gravidade acontecem com freqüência razoável, nem sempre por causa da pólvora. Depois de se moldarem as baladas, que têm do tamanho de um caroço de uva até o de uma bola de gude, a massa deve secar ao sol.

"Às vezes, o calor faz com que elas peguem fogo espontaneamente", diz Jeremias, que exibe uma bomba na mesa de trabalho. Trata-se de um tubo de cartão, com 75 centímetros de altura. Na base do cartucho, encontra-se uma pastilha grossa de pólvora, que lançará para o alto a carga do recheiomais pólvora e as baladas. Existe ainda a bomba oriental redonda, que pode ter até o dobro do diâmetro de uma bola de basquete. "Nela, as baladas devem ser arrumadas organizadamente em todo o contorno", demonstra Jeremias. O próprio estopim ou o estouro da pastilha propulsora acende o que se chama fusível de tempo, um pavio que demora mais para queimar, encarregado de acender a carga do recheio. Assim, a pólvora no interior só explode espalhando e incendiando as baladas quando a bomba está longe do solo.

O calor liberado torna o material das baladas líquido ou gasoso. Então, as partículas começam a emitir luz, cuja cor dependerá do comprimento da onda. A luz visível são radiações eletromagnéticas que medem entre 380 nanômetros (um bilionésimo de metro), quando causam a sensação do violeta, e 780 nanômetros, quando provocam a sensação do vermelho. Os fogos são brancos reluzentes quando as baladas conseguem emitir, ao mesmo tempo, ondas de todos os comprimentos, com todas as cores do espectro. Para isso, é necessário fornecer muito calor, de modo que os pirotécnicos, quando desejam esse efeito, misturam alumínio, magnésio ou titânio à pólvora da carga. "Os metais elevam ainda mais a temperatura de uma chama", justifica a química Maria Regina Alcântara, da Universidade de São Paulo. O calor é fundamental para os três processos pelos quais as baladas produzem ondas luminosas. Um deles é a incandescência: "Quando se fornece muito calor a uma substância, é como se ela se sobrecarregasse, recusando a energia extra, devolvida na forma de luz. É o fenômeno de um ferro em brasa", informa Maria Regina.

Qualquer um pode notar que o ferro aquecido logo se torna vermelho a primeira cor do espectro até se alaranjar aos poucos; com mais calor, a cor passa a ser um amarelo forte; se for possível esquentá-lo ainda mais, ele assumirá tons azulados e, finalmente, ficará branco. "Do mesmo modo, nos fogos, é possível obter várias cores a partir de uma única substância existente na balada, conforme os elementos, como metais, acrescentados à pólvora portanto, se o calor da chama é menor ou maior", esclarece Maria Regina. O mesmo não é possível nos outros dois processos de produção de luz. Na emissão atômica e na emissão molecular, uma substância qualquer só pode emitir determinado comprimento de onda luminosa, de acordo com as suas características. Na emissão atômica, os elétrons se agitam ao rodar em torno do núcleo atômico, transferindo-se para órbitas mais externas, que são mais energéticas; ao retornarem para a órbita de origem, os elétrons liberam a energia adquirida como luz. A emissão molecular é semelhante, só que a agitação é das moléculas, e não dos elétrons. "Quando as baladas são de sódio, inevitavelmente reluzem amarelo", exemplifica Maria Regina. Quando existe sódio dentro da bomba, os raios amarelos ofuscam qualquer outra onda luminosa de cor diferente.

O problema é que o sódio muitas vezes pode se formar indesejavelmente em reações durante a combustão, quando as partículas das baladas se evaporam e se misturam. Pois os fogos podem ser comparados com tubos de ensaio, repletos de elementos químicos, que se combinam quando aquecidos. "Os pirotécnicos podem usar dois ingredientes para formar uma terceira substância", conta o químico Atílio Vanin, professor da USP. É o caso das moléculas de bário, capazes de emitir a luz verde. Frágeis, elas não duram muito mesmo em temperatura ambiente, explica Vanin. Por isso, não devem ser colocadas diretamente nos fogos, e sim serem formadas no instante em que se precisa delas, revela o pesquisador, cuja paixão pela pirotecnia vem da infância.

No bairro paulistano do Brás, Atilio Vanin foi coroinha durante dez anos na Igreja de São Vito, que todo dia 15 de junho comemorava a festa do padroeiro com fogos. "Fascinado, aos 15 anos, eu não descansei enquanto não aprendi sozinho a fazer pólvora" lembra. Hoje, trinta anos depois, o químico reconhece que fazer fogos é muito mais difícil do que imaginava quando fabricava suas próprias bombinhas. "Leva-se em conta até o tamanho das baladas", ele observa. Ao se incendiar, uma balada pequenina brilha por brevíssimos momentos, antes de se derreter completamente. O resultado é a visão de um ponto luminoso feito uma estrela.

Uma balada maior, porém, leva mais tempo até se desfazer e, enquanto isso, vai caindo por força da gravidade; dessa maneira, faz um traço no céu, como uma chuva de fogo. "As bombas, às vezes, são divididas em diversos compartimentos que estouram em alturas diferentes, graças aos fusíveis de tempo", nota Vanin. Com esse recurso, inúmeras pequenas bombas criam o que os pirotécnicos chamam buquê de noiva porque as explosões espalhadas lembrariam flores de faíscas. Para dar acabamento ao desenho criado pelos fogos, os pirotécnicos misturam à pólvora combustíveis que liberam mais ou menos gás, de acordo com o efeito desejado. A pressão do gás afasta as partículas incandescentes, deixando os feixes de luz distantes entre si. A tendência é cada vez mais os cientistas se interessarem pelo tema, como nos Estados Unidos, onde pesquisadores contratados pela Marinha buscam substâncias que possam produzir a cor azul.

Até hoje, sempre que se querem faíscas azuladas, usa-se o cloreto de cobre, uma substância que só gera luz em temperaturas muito elevadas. No entanto, quando o calor excede o ponto ideal, por pouco que seja, o cloreto de cobre se desintegra e aí não se tem luz alguma. Muitas vezes a descoberta de novos materiais para fogos de artifício é decorrência de decepções na prática. Um exemplo disso foi o réveillon carioca, há três anos, quando milhares de pessoas na Praia de Copacabana aguardavam o anúncio da meia-noite pela cascata de fogos do Hotel Méridien. Mas, então, os fogos começaram a pipocar em hesitantes etapas. Enquanto isso, técnicos corriam, acendendo, um por um, cerca de 200 morteiros. "Havia chovido e os estopins molhados demoravam para pegar fogo ", lembra o engenheiro Jean- Claude Niger.

Há treze anos, para promover o Ano Novo no Rio de Janeiro, Niger foi ao terraço do Méridien e amarrou de cabeça para baixo pequenas bombas de mão. Com isso, ele derreteu as juntas das janelas do prédio: "Só não levei bronca porque o efeito foi belíssimo". A traquinagem deu origem a uma tradição: no final deste mês, devem ser queimadas 46 toneladas de fogos no Ano-Novo de Copacabana. Este ano, porém, Niger buscou na Inglaterra um novo estopim impermeável, revestido de betume. Assim, Copacabana receberá 1991 com muitos artifícios chova ou não chova.

Outros artifícios da pirotecnia

Nem sempre a pirotecnia se encarrega de obter luzes coloridas. Nos anos 30, cientistas americanos constataram que, ao se acender a combinação de siliceto de cálcio e óxido de ferro, gera-se calor, mas nenhuma luz ou gás. Por isso, na Segunda Guerra Mundial, essa mistura pirotécnica foi usada em latas de alimentos, equipadas com estopins: graças à ausência de chama, os soldados podiam aquecer a comida sem alertar os inimigos. Hoje, pesquisam-se misturas pirotécnicas até para os propulsores dos ônibus espaciais. Fusíveis de tempo, como os dos fogos, são usados nos aviões com cadeiras ejetáveis de emergência. Quando se aperta determinado botão, explode o teto da nave; o estouro aciona o fusível de tempo, que cuidará da ignição da carga de dinamite sob o chão blindado.

Desse modo, não existe o risco de a cadeira ser lançada antes de o teto ser destruído, matando o piloto. Mas, para os especialistas em combustão, o desafio mais recente foi conseguir sinalizadores para a Marinha, especiais para a luz do dia, que ofusca as faíscas dos fogos. O ideal seria uma bomba de fumaça colorida, mas o calor alcançado pelos fogos convencionais provocava a decomposição dos ingredientes corantes. O problema foi resolvido quando se descobriu uma substância para a carga dos sinalizadores, capaz de queimar em baixíssimas temperaturas, sem destruir os corantes: o açúcar.

DESEDUCAR A ARTE

EXPERIMENTO 2

Jeanlucmegjuju

Duração total: 12 minutos

Elementos: 3 pessoas

Cada pessoa deve construir uma partitura de 5 a 10 movimentos, que possa realizar repeditamente sempre acelerando, Sem grandes deslocamentos, Dentro de um Espaço delimitado. Apos a primeira bomba, ela sai desse espaço e deve encontrar a aceleração máxima. Os movimentos devem ser mantidos. Nao podem ser transformados em nenhuma hipótese. Após a segunda bomba cada um deve encontrar até três imagens dessa partitura e ficar o maximo de tempo nela, em suspensão, na periferia

TRILHA: playlist de RYOJI IKEDA mixadas + MACHINEFABRIEK + MOZART + BOMBAS

soapéra

mathilde monnier & dominique figarella

création du 4 au 6 juillet 2010 . festival montpellier danse

Meteoro na Rússia!

Sophie Clements Shows An Explosive View Of The Bonds That Tie Us In There, After

Installation view of "There, After."

What is it that keeps us, and our physical world, together? How do we understand these connections, scientifically, personally?

These are the questions explored by UK-based video artist Sophie Clements in her triptych video installation There, After. The explosive piece (more on that later) came about as a commission by the Dutch group Pavlov E Labs and paired Clements with particle physicist Elisabetta Pallante and organic chemist Ryan Cheichi for a series of research sessions and discussions along the given theme of “Families/Lines of Belonging.”

“When you think about the concept of families within science, it is easy to think about families as groups of things, as classification. But I was interested in really trying to get to the heart of what family means—the forces that join us together, as people, molecules or atoms—the unseen bonds that are so crucial in keeping the universe together, but also metaphorically in shaping our human experience,” explains Clements.

What the team ended up with was three videos, each documenting an object going through a process of transition—a balloon bursting, fireworks exploding, or a bundle of sticks falling to the ground. Clements chose these objects with the earth’s core elements in mind (water, fire, earth) and filmed each video using a meticulous stop-motion technique that had her and her team recreating each action 160 times so it could be captured from every angle.

Clements, who studied biochemistry before switching to graphic design, says her work has always been focused on three main areas of interest: science, music, and art. An early lesson in quantum physics exposed her to the mind-bending abstract ideas and philosophical quandaries involved in theoretical physics, causing her to question the nature of physical reality. “For the first time, I was introduced to the concept of the subjective in the objective world of science,” says Clements.

Since then, the bulk of her work can be viewed as an investigation into the nature of physical reality, using video as a tool for observing an object in a different way, deconstructing our typical modes of perception in order to see something new. Clements terms her practice “video sculpture” because she’s “using video as a lens that permits the gradual observation of something that you couldn’t see with the naked eye.”

When considering a work like There, After, which treats mundane objects as objects of beauty that demand our utmost attention, it’s easy to see what she means. When viewed through the lens of Clements’ camera and elaborate, painstaking stop motion technique, these objects take on an otherworldly, physical beauty—caught in mid-air, they are poised just so, each frame a new sculptural arrangement all its own.

We spoke with Clements on the eve of her departure for Santa Fe where she’s participating in the Currents12 festival of video and new media art to find out more about her process and what this work means to her.

What was the nature of your early discussions with Ryan and Elisabetta? How did they inform your project?

My starting point was the four forces of nature (electromagnetism, strong interaction, weak interaction, and gravity) that we explore—‘families’ as the bonds between things rather than groups of things. Immediately we realised we were on the same page, as Elisabetta came with the same starting point; being a theoretical physicist, a large part of what she is concerned with is trying to understand how to unify these four forces.

So from there, we all spent a lot of time talking together about our own practice, learning about what each other does, and the theoretical and practical sides of it, but all the while relating this back to the main concept, trying to find a common dialogue, exploring the things that interested us and discussing our different viewpoints on the subject.

I found that that it was a really good mix of backgrounds and this very much influenced the nature of the project; Elisabetta came at it from quite an abstract viewpoint, as she is used to dealing with abstract theoretical ideas, whilst Ryan brought a real excitement and energy about materials. I think what was particularly interesting was that this project didn’t have a specific agenda -ie the brief wasn’t to visualise a scientific idea. So it was just people from different disciplines coming together to make something, and as a result the discussions felt shared rather than one directional (i.e. scientist sharing knowledge with artist…artist making something).

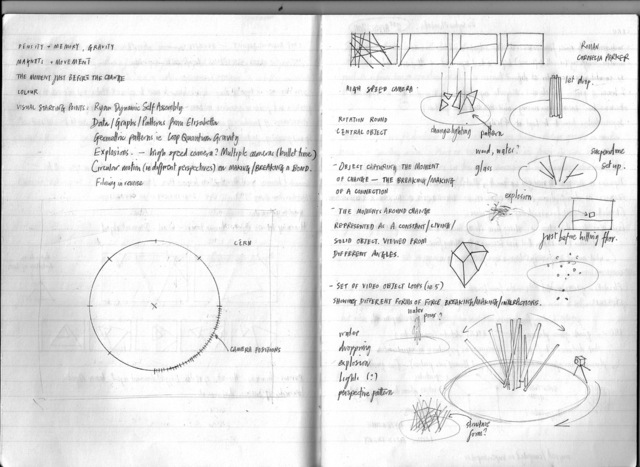

A page from Clements’ sketchbook.

How did you come up with these visual metaphors to represent the discussions you were having with the scientists?

Well the process went like this; we want to somehow show or represent the strengths of bonds, and also explore a state of transition (from being ‘together’ to being ‘apart’). But how do you visually express how strong a bond is? Sometimes it is much easier to grasp the significance of something by explaining it’s opposite. So to show the significance of a bond, break it and watch the results unfold—this is most likely a more dynamic expression of the strength of the bond (take the splitting of the atom, for example). On a human level, take the old sayings for example; ‘absence makes the heart grow fonder’ or ‘you don’t know what you have till it’s gone’.

Throughout the project, we were clear that the work should operate on a number of levels, that while we are talking about ideas in science or theory, we are also talking metaphorically about human experience and it’s the shared language that I find interesting. So we deliberately chose elemental materials—water, fire, and wood, and found ways to take these elements through a process of transition, all somehow describing different aspects of change or the breaking of a connection. These elements were the purest to the concept, and also they were fitting based on all the discussions we had had beforehand such as particle collision, experiments with fire, experiments with fluids and so on.

Can you explain a bit about your process here? How were these videos shot?

For the concept to work, it was really important that actual things were actually going through a process of transition. If you then take into account this idea of video sculpture and this constant observation of an object, then it made sense that we’d have a camera moving slowly around this object in transition. We drew a big circle, about 10m in diameters on the floor, then made 160 camera positions around that circle, pointing inwards. In the middle was this thing that was happening—an explosion, a water balloon bursting, sticks breaking apart. So basically what you end up with is 160 explosions, 160 balloons bursting, etc.

It took between 5-10 hours to do each one 160 times. It’s kind of like a longwinded stop motion technique—super labor intensive but also super important. The process is often where the art is for me, in going through the performance of physically making it. Then you bring it into the computer and essentially “sculpt” and hand pick frames from the footage, compare one frame against the next, and sculpt it frame by frame into the piece.

The set-up.

160 firecrackers ready to explode.

This piece is about families and belonging in the literal and metaphorical sense. How does it relate to your own experience? What does this interpretation say about you?

As artists, we can’t help but have our personal experience feed into our work, even if it’s just in our responses to things. A subconscious driving force behind this project was that just a few months before starting the project, I lost my mom. When I was asked to do a project about families, my first reaction was, “No way, that’s too close to home.” But when we started talking about it, I realized that never in my life had I felt the really visceral feeling of family or belonging, but I was feeling it in its absence.

And that’s why this piece, I was very careful not to tell people too much about it, but essentially the metaphor was going from a state of being held to sort of being cut loose. That very physical feeling of not belonging or not being held together. That’s partially why I felt the need to do these physical explorations of not being held together.